Donald Trump entlässt die Leiterin der Statistikbehörde im US-Arbeitsministerium, weil er überzeugt ist, dass die aktuellen Arbeitsmarktdaten manipuliert wurden, um ihm zu schaden. Zugleich würde er gerne den US-Notenbankchef entlassen, weil er unterstellt, dass der die Leitzinsen nur deshalb oben behält, weil er keine Ahnung hat. Und dann die Sache mit den Zöllen. Die Anleger schauen jetzt offenbar doch genauer hin und werden nervös. Und sie tun gut daran.

Niemand kann alles wissen. Was wiederum jeder weiß … oder wissen sollte. Natürlich gibt es sogenannte „Besserwisser“, jeder kennt einige davon. Manche von denen reden nur gescheit daher, weil sie glauben, dass sie dann besser angesehen sind, andere wissen vieles wirklich besser. Aber die Zeit der „Universalgelehrten“, die ist vorbei. Gute Chefs zeichnen sich daher dadurch aus, dass sie delegieren können und den Blick für Kompetenz haben. Gute Leute braucht man dann, die engagiert, fachkundig und bereit sind, im Sinne der Sache zu widersprechen, wenn sie es wirklich besser wissen. Und gute Chefs hören zu, gewinnen mithilfe der kompetenten Berater einen klaren Überblick und entscheiden zielorientiert, ohne Ansehen des eigenen Renommees.

Menschen, die diese Eigenschaften haben, machen Unternehmen groß. Menschen, die das Gegenteil darstellen, indem sie sich mit Jasagern umgeben, eine Paranoia pflegen und bei ihren Entscheidungen nicht ein realistisches Ziel, sondern einen unmittelbaren Showeffekt im Sinn haben, können Unternehmen im D-Zug-Tempo zerstören. Oder Nationen.

Nachdem im Verlauf der Geschichte so mancher absolutistische Alleinherrscher auf diese Weise ganze Staaten in Katastrophen geführt hat, wurden Parlamente und Gerichte eingeführt, die das, was der „Chef“ so treibt, kontrollieren und ggf. gegensteuern sollen. Denn je mehr Menschen in einen Entscheidungsprozess eingebunden sind, desto größer die Chance, dass solche Entscheidungen auch klug und zielführend für die Gemeinschaft sind. Allerdings …

… muss es auch Regelungen für Notfälle geben. Im Fall eines nationalen Notstands ist Eile geboten, da kann nicht lange geprüft und diskutiert werden. Dann entscheiden, ausnahmsweise, nur wenige oder, im Fall der USA, nur einer, nämlich der Präsident. Wobei da ja trotzdem nichts anbrennen kann, denn zum einen wird der ja entsprechend des Wählervotums von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt und ist zum anderen ja noch an die Gesetze gebunden. Soweit die Theorie.

Nichts ist einfach nur schwarz oder weiß

Eigentlich sind Zölle eine Sache des US-Kongresses, sprich von Repräsentantenhaus und Senat. Eigentlich ist die US-Notenbank von jeglicher politischen Einflussnahme frei. Eigentlich sind freie Marktwirtschaft und Planwirtschaft unvereinbare Gegensätze. Eigentlich sitzen in Behörden und Ministerien Fachleute, die beraten können und sollen, statt von Besserwissern in Chefsesseln bevormundet zu werden. Eigentlich sollte die Judikative sicherstellen, dass Entscheidungen, die nicht im Sinne der Gesetze und des Gemeinwohls gefällt wurden, revidiert werden. Und eigentlich sollten Minister kompetente Berater sein und keine Jasager. Wenn all das aber nicht so ist, kann das nicht zu erheblichen Schwierigkeiten führen, sondern es wird dazu führen. Nur darf man dabei nicht tun, was bei vielen eine Art Automatismus ist:

Man darf nicht pauschalisieren und alles der Einfachheit halber über einen Kamm scheren. Zwar ändert das nichts am Problem an sich, sprich an den Gefahren, die entstehen, wenn einer alles alleine entscheidet. Aber trotzdem ist nicht einfach alles kategorisch falsch, was Donald Trump tut oder beabsichtigt. Drei Bereiche sind gerade außerhalb des Dauer-Themas Zölle in den Fokus gerückt: Die Notenbank bzw. die Leitzinsen, der US-Arbeitsmarkt und die US-Medikamentenpreise. Ein paar Gedanken zu diesen Themen von meiner Seite.

US-Arbeitsmarktdaten: Niemand weiß, was wirklich Sache ist

Ich mag keine Großbuchstaben, mehrfache Unterstreichungen und mehrere Ausrufe- oder Fragezeichen als Mittel, um Forderungen oder Missfallen Nachdruck zu verleihen. Eine saubere Argumentation, klar strukturiert vorgetragen, das braucht es, keine eskalierende Zeichensetzung. So gesehen halte ich vor der Art und Weise, wie der US-Präsident mit dem Rest der Welt kommuniziert, wenig. Aber ich habe mich schon oft dabei ertappt, wegen des Stils gleich den Inhalt mit zu verdammen. Was immer ein Fehler ist. Zum Beispiel in Bezug auf die Sache mit den Arbeitsmarktdaten.

Donald Trump will, dass seine Wirtschaftspolitik umgehend Erfolge generiert, die er vorzeigen kann. Da kann es nicht überraschen, wenn die jüngsten Arbeitsmarktdaten im ganz und gar nicht gefallen haben. Auch, weil die Zahl der laut offiziellen Zahlen neu geschaffenen Jobs mit 73.000 unter den Prognosen lag. Und eine sinkende Beschäftigung andeuten, denn wegen des Bevölkerungswachstums müssten die USA monatlich um die 150.000 neue Arbeitsplätze schaffen, um die Beschäftigungsquote zu halten. Aber vor allem, weil die vorherigen Zahlen für Juni und Mai extrem nach unten korrigiert wurden. Die für den Juni von 147.000 auf 14.000 und die für Mai von 144.000 auf 19.000. Das zeigt: Der angeblich trotz „Zollpolitik“ so robuste Arbeitsmarkt wankt. Und das schon seit Monaten … und keiner hat’s gemerkt. Trumps Maßnahme:

Er will die Chefin der Arbeitsstatistik-Behörde entlassen. Die in der Zeit von Bidens Präsidentschaft ernannt wurde und die er deswegen verdächtigt, die Zahlen zu manipulieren, um ihm zu schaden. Das hat sie ganz sicher nicht. Erstens, weil sie es dann von vornherein hätte tun können. Zweitens, weil der schwächer als gedacht daherkommende Arbeitsmarkt die Forderung nach Leitzinssenkungen unterstützt, was Trump wiederum in die Karten spielt. Drittens, weil der Fehler im System liegt und nicht an Personen festzumachen ist.

Dass die Zahlen dermaßen falsch gewesen sind, dass es einen graust und dass man bei solchen Revisionen einsehen sollte, dass auch die jetzt veröffentlichten Daten zu hoch oder zu niedrig sein könnten, ist richtig. Und der US-Präsident hat völlig Recht, dass das ein großer Mist ist. Aber dann muss man die Sache eben grundlegend neu angehen. Alleine die Tatsache, dass die Arbeitslosenrate trotzdem mit 4,2 Prozent sehr niedrig bleibt, obwohl sie – angesichts der für die steigende Zahl der Arbeitnehmer zu wenigen neuen Jobs – steigen müsste, macht klar: Das System taugt nichts. Mein Reden seit Jahren, das war auch immer wieder Thema an dieser Stelle. Wo liegt das Problem?

Es liegt darin, dass man mit wenig Aufwand in kürzester Zeit Daten vorlegen will … oder, nach politischem Willen, soll. Das geht aber nicht so einfach, die USA sind kein 20-Mann-Betrieb. Was tut man also, und das nicht seit Kurzem, sondern schon seit eh und je? Man führt Umfragen durch, für die Zahl der neuen Arbeitsplätze bei Unternehmen, für die Arbeitslosenrate bei Bürgern. Diese vom Umfang zu kleinen Umfragen, deren Antworten zudem nicht überprüft werden können, werden dann einfach auf das gesamte, riesige Land hochgerechnet. Ergebnis:

Eine absolut nicht eingrenzbare, aber, wie man hier nicht zum ersten Mal sieht, gewaltige Fehlerquote. Wobei die Revisionen dann durch später einlaufende Daten von Unternehmen und Behörden und Neuberechnungen saisonaler Faktoren zustande kommen. Das ist in der Tat Murks. Zumal die Arbeitsmarktdaten extrem wichtige Indikationen sind.

Aber diese Daten wurden eben nicht manipuliert, sie sind von sich aus so, wie sie zusammengetragen werden, untauglich. Nur hatte niemand bislang die Energie, das zu ändern. Wenn Donald Trump akkurate Daten will, dann ist sein Ziel richtig und berechtigt. Wenn er dafür aber einfach eine Behörden-Chefin entlässt, die weiterführte, was alle Vorgänger auch so machten, ist sein Weg der falsche. Nötig wäre hier, dass die von Trump eingesetzte US-Arbeitsministerin (die Trump natürlich nicht feuert, sie wurde ja von ihm und nicht von Biden ernannt) das System grundlegend neu aufstellt. Was aber viel, sehr viel Aufwand und Überlegung erfordert. Und Donald Trump will gemeinhin sofort Ergebnisse sehen. Gut möglich daher, dass alles beim schlechten Alten bleibt … eine neue Statistik-Chefin die Zahlen fürderhin nur ein wenig besser rechnet … und wir weiterhin ohne den so wichtigen, klaren Blick auf die Lage am Arbeitsmarkt auskommen müssen.

US-Notenbank: Alles Narren, Trump kann‘s besser?

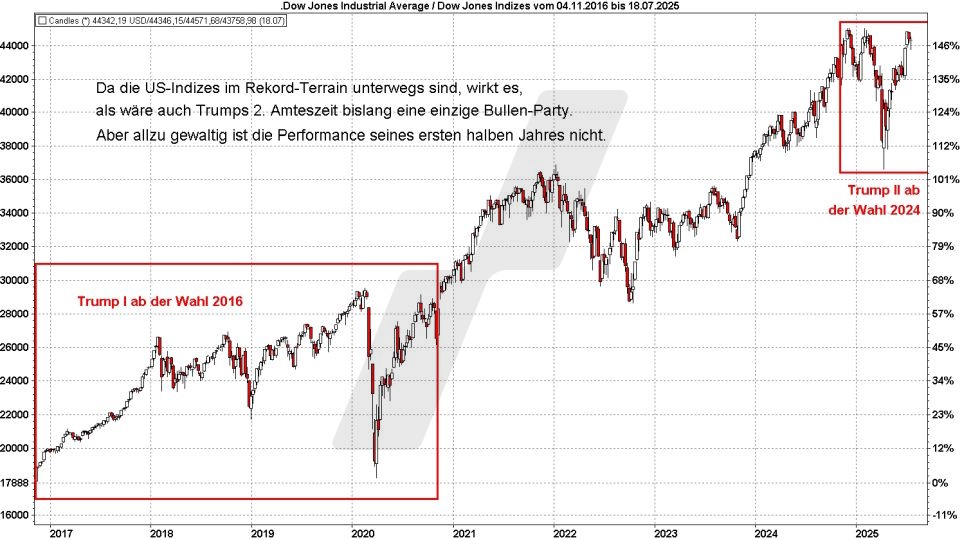

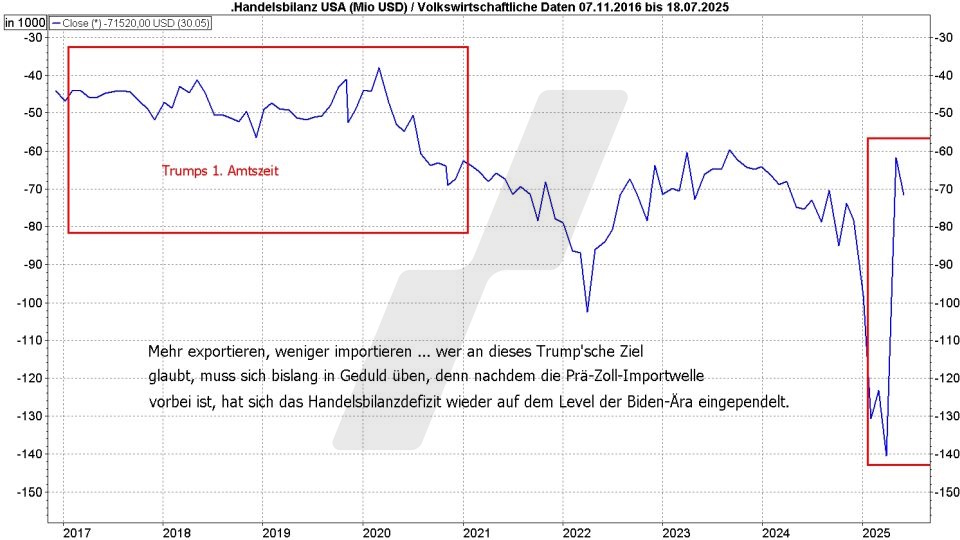

Die US-Notenbank hat den Leitzins bislang zweimal um je ein halbes Prozent gesenkt. Die Range für die sogenannte Federal Funds Rate liegt damit immer noch hoch, bei 4,25 zu 4,50 Prozent. In Europa liegt der Leitzins längst weit tiefer. Donald Trump passt das nicht. Ganz grundsätzlich und aus seiner Warte betrachtet ist das verständlich, denn:

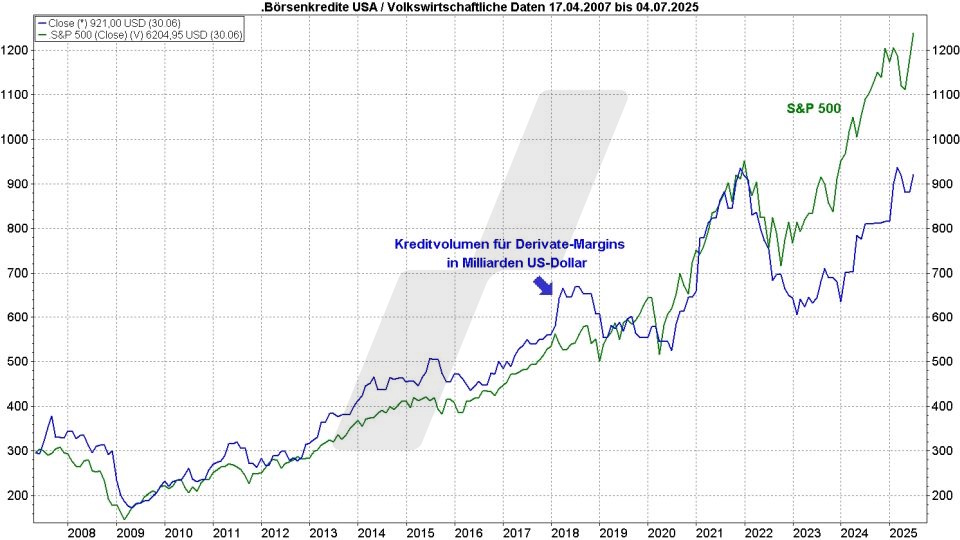

Hohe Zinsen bremsen theoretisch den Konsum und machen die Refinanzierung der Regierung teuer. Es ist halt ein erheblicher Unterschied, ob man für zehn- oder gar dreißigjährige Staatsanleihen vier bis fünf Prozent Zinsen zahlen muss oder nur zwei. Zumal der Zinssatz ja über die gesamte Laufzeit bleibt, wo er eingangs war und so das Staatssäckel über viele Jahre weiter belastet, auch, wenn die Leitzinsen später massiv niedriger stehen sollten. Also will er umgehende und drastische Zinssenkungen. Ein Prozent, schrieb er unlängst mal, seien okay.

Und weil die Notenbank nicht tut, was er will, soll der Chef gehen. Am besten gestern. Und, wenn der nicht zurücktritt (weil er ihn rechtlich gesehen einfach nicht feuern kann), solle das Führungsgremium, genannt Board of Governors, die Kontrolle übernehmen.

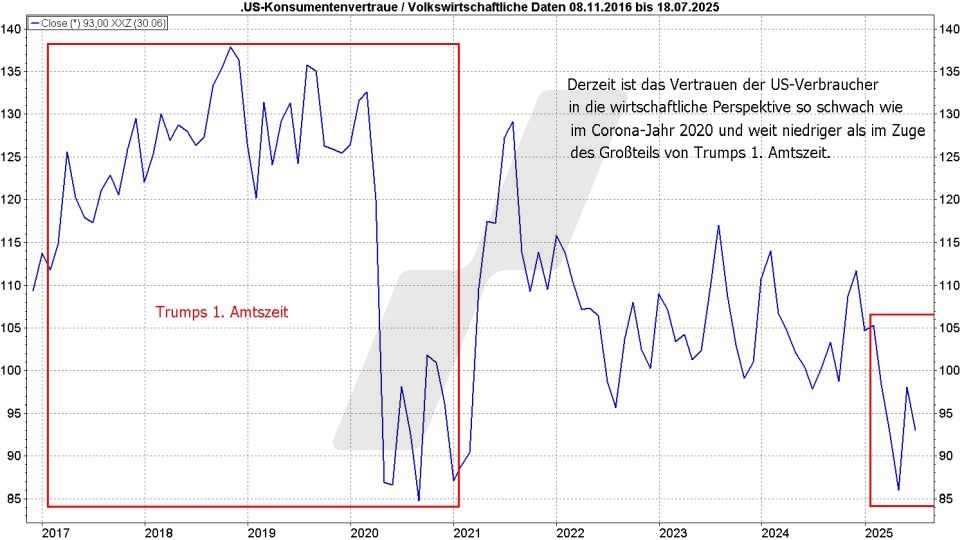

Seine Sicht der Dinge ist klar: Mr. Trump will Wachstum als Beweis dafür, dass seine Strategie funktioniert. Und Wachstum lässt sich steigern, wenn mehr konsumiert wird. In dieser Hinsicht sieht er teure Kredite und hohe Hypothekenzinsen als unnötiges Hindernis. Und er will natürlich die Staatsschulden nicht durch teuren Schuldendienst noch schneller steigen sehen. Zugleich sieht er eine Inflationsrate nur wenig über der Zielzone von zwei Prozent. Es wirkt, als hätte er Recht damit, deutlich niedrigere Zinsen zu fordern.

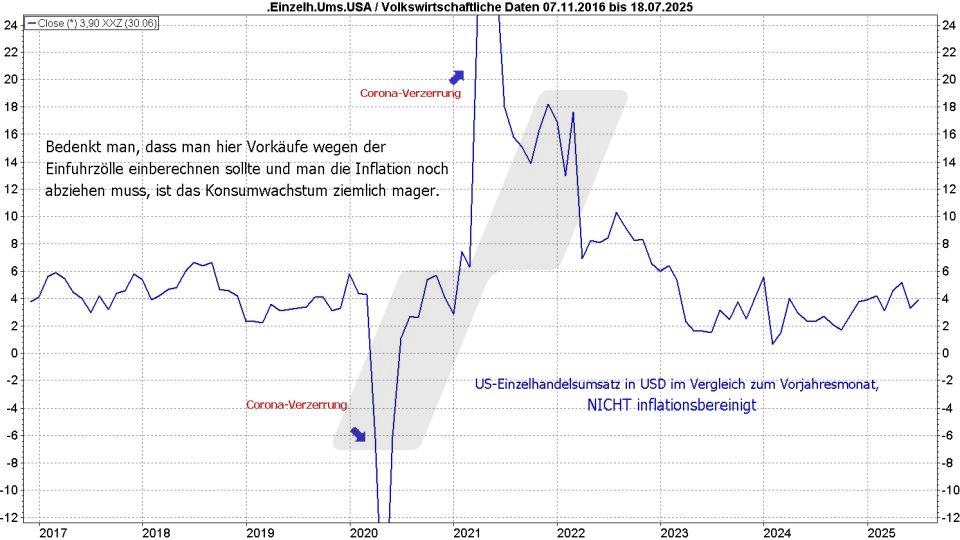

Komplett Unrecht hat er meiner Ansicht nach auch nicht, aber die Sache ist eben kniffliger, als er sie sieht bzw. sehen will. Die Unternehmen werden die Preise anheben, sobald sie können und so weit sie können, sagte kürzlich ein Marktstratege und hat damit vollkommen recht. Und dass die Inflation jetzt noch moderat ist, basiert auf dem Vorzieheffekt der Zölle. Sobald die im Vorfeld der Zölle bis zum Bersten aufgefüllten Lagerbestände abverkauft sind, gehen die Preise hoch. Das wird wohl erst gegen Herbst sein, aber dann haben wir in den USA eben vermutlich Inflationsraten, die deutlich über dem liegen, was die „Fed“ tolerieren kann.

Was den Arbeitsmarkt angeht, zeigt sich jetzt plötzlich, dass es da Probleme gibt. Was eigentlich Zinssenkungen unterstützen würde, damit die Nachfrage steigt, deshalb mehr Leute eingestellt werden und so die Wirtschaft stabilisiert wird. Aber dem steht eben der absehbare Effekt der Zölle entgegen. Dass man sich im FOMC, dem Entscheidungsgremium der US-Notenbank nicht einig ist und zwei der zwölf Mitglieder (beide von Trump nominiert) für eine Zinssenkung waren, basiert darauf, dass die nicht daran glauben, dass die Zölle bei der Inflation mehr ausmachen als einen kurzen Peak, der schnell von alleine verschwindet. Dass die anderen zehn (bzw. neun, Ariana Kugler nahm nicht teil) das anders sehen, liegt u.a. an der Erinnerung an 2022, als man auch dachte, die Inflation durch reißende Lieferketten nach Corona gehe von alleine weg und man damit dramatisch daneben lag.

Jerome Powell mag Chef der Notenbank sein, aber er entscheidet nicht alleine. Er hat in diesem FOMC eine Stimme wie jede andere. Wollte Trump erreichen, dass die Notenbank nicht mehr unabhängig ist, sondern seinem Willen gehorcht, müsste er die Mehrheit der Fed-Gouverneure austauschen. Und das funktioniert nicht. Dass am Freitag Ariana Kugler vorzeitig das Handtuch warf, gibt ihm zwar die Möglichkeit, einen weiteren eher ihm zugeneigten Nachfolger zu benennen. Aber die Mehrheit bleibt, was sie ist: unabhängig und der Sache verpflichtet. Richtig ist zwar trotzdem, dass der Leitzins ein wenig niedriger stehen könnte oder sogar sollte, was Staatsverschuldung und Immobilienmarkt angeht. Aber richtig ist eben auch, dass das beim Konsum, der ja in den USA auch bei den hohen Zinsen einfach weiter brummte, ein gefährliches Signal auslösen würde. Und diesen Geist dann in die Flasche zurück zu bekommen, würde schwierig. Fazit:

Der Leitzins könnte tiefer sein, aber wäre er so tief, wie es Mr. Trump gerne hätte, dürfte der verzögerte, aber deswegen eben nicht ausbleibende Zoll-Effekt dafür sorgen, dass man ihn in einem halben oder dreiviertel Jahr hurtig und drastisch wieder anheben müsste. Die „Fed“ ist vielleicht ein bisschen zu zögerlich, aber unter dem Strich weiß sie besser, was sie zu tun hat, als der Präsident.

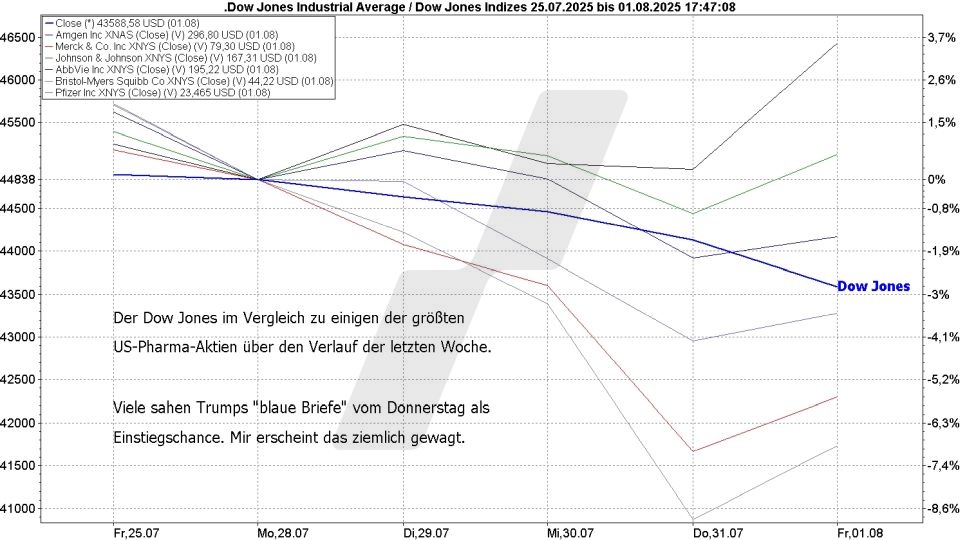

Trumps Attacke auf die Pharmakonzerne – klappt das?

Am Donnerstag platzte Donald Trump der Kragen. Er forderte zahlreiche große Pharmakonzerne auf, binnen 60 Tagen geeignete Maßnahmen vorzulegen, die dazu führen, dass die Medikamentenpreise in den USA nicht höher sind als die in anderen Industrienationen. Und hier auf die Barrikaden zu gehen, ist richtig. Es gibt in den USA, anders als z.B. bei uns, keine Regulierung für Medikamentenpreise, die können die Hersteller in den USA so hoch setzen, wie sie wollen. Das ist in einem Land, in dem viele keine Krankenversicherung haben und wenn, diese dann wegen derart teurer Medikamente immer weniger bezahlbar ist, fatal.

Nun war das schon immer so, aber deswegen ist es noch lange nicht richtig. Mr. Trump versuchte bereits in seiner ersten Amtszeit … und nicht als erster Präsident … diesen Spuk zu beenden. Aber die Pharmalobby ist extrem stark. Sie wird einwenden, dass dann nicht mehr genug Geld für die Entwicklung neuer, wichtiger Medikamente da wäre und das dann die Schuld des US-Präsidenten sei. Man wird einwenden, dass das viele, viele Jobs kosten würde, weil die Milliardengewinne dann kleiner ausfallen und das dann ebenfalls die Schuld des US-Präsidenten sei. Wie immer.

Ich für meinen Teil würde die Reaktion vieler Pharma-Aktien am Freitag daher lieber nicht als Aufforderung zum Kauf ansehen. Viele taten genau das, wie der vorstehende Chart zeigt, weil sie sicher sind: Die Pharmalobby wird das Kind schon schaukeln.

Aber wenn jemand das durchboxen könnte, dann Trump, gerade wegen seiner eigentlich fatalen Eigenschaft, alleine zu entscheiden, sich um Berater und Gesetze wenig bis gar nicht zu kümmern und einfach zu befehlen, was er für richtig hält. Es könnte daher wirklich klappen. Und das macht klar: Nicht alles ist einfach schwarz oder weiß.

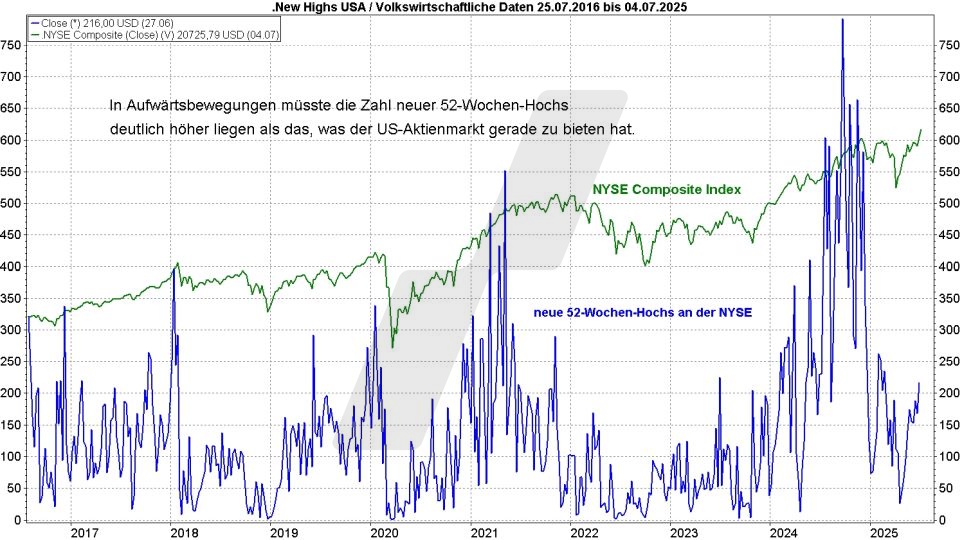

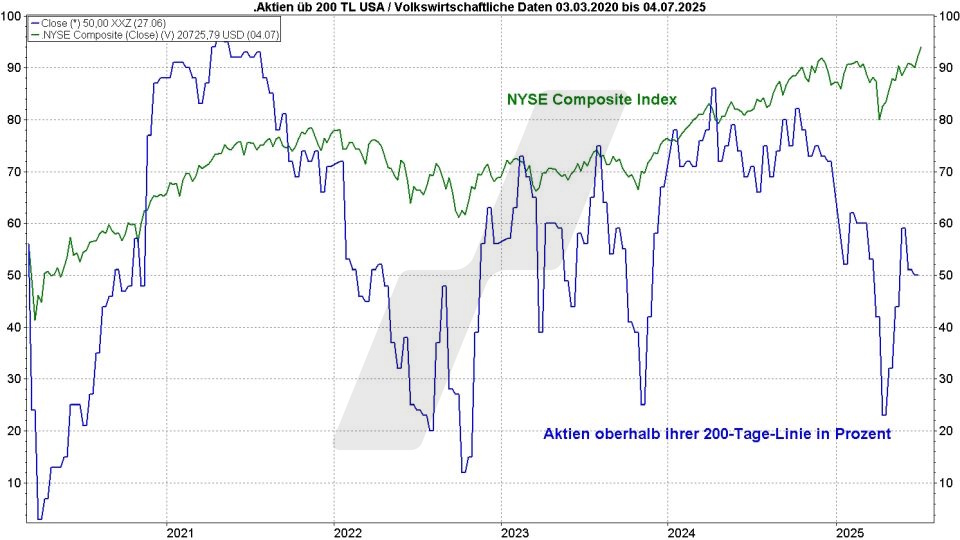

Aber unter dem Strich bleibt, dass die Art und Weise, mit der US-Präsident Trump regiert, nicht Folge oder gar Lösung von Problemen ist, deren Existenz jetzt langsam doch wieder vom Aktienmarkt wahrgenommen wird, sondern oft ihre Ursache. Niemand kann alles wissen. Deswegen muss man delegieren und zuhören, vertrauen und sich ggf. auch zurücknehmen können. Mr. Trump kann und/oder will nichts von alldem … und das wird die Börsen vermutlich in einen heißen Herbst führen.

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche!

Ihr

Ronald Gehrt

Sie möchten ein Depot für Ihre GmbH, AG oder UG eröffnen und Betriebsvermögen in Wertpapieren anlegen? Informieren Sie sich jetzt über unser Wertpapierdepot für Geschäftskunden: Mehr zum Firmendepot über LYNX

--- ---

--- (---%)Displaying the --- chart

Heutigen Chart anzeigen